В продолжение темы следует затронуть тему «Вифлеемская звезда (в русском слово на «-зда» „как видите)». И по данной теме лучше, сначала посмотреть труд Юрия Абарина:

Неизвестная история полумесяца со звездой на картинах прошлого, которую от нас скрывают.

https://www.youtube.com/watch?v=-Z5O0n6-zeQ

Юрий затронул очень «глубокую и широкую тему», несмотря на то, что он лично сконцентрировался на символах «полумесяц и звезда». Однако, тема куда более обширная и плодотворная, и даже в этом тексте всё рассмотрено не будет. В рассмотрении поднятой им темы мы пойдём с конца, или с момента «полумесяц и крест», помня, что слово «крест» (а русском, английском, германском, латыни) не означает того, что ему ныне приписывается по смыслу, да и у предков эти слова не означали того, что ныне, по преднамеренно наведённому «клеше» в сознание с детства, это слово (во всех предложенных языках) не означало ныне понимаемый смысл. Собственно, поиски образа «религиозного креста» как символа для «религии» начались не изначально, а намного позже, в силу факта, что для всех с древности слово «крест» означало иное.

И данный поиск своего символа отслеживается довольно чётко, что, по наведённому пониманию, ныне, воспринимается как «символ религии», но это был изначально «символ культа» (у которого всё и изымалось религией, вместе с тем, давая ложный образ культа «вбиваемый» в сознание потомков носителей культа, да и слово «придумали» в обозначение культа «иноземное», что в русском языке означает: «народный» да и во всех других языках практически тоже), к существующей религии никакого отношения не имеющий, потому часто, при изучении артефактов старины, возникают вопросы, как пример:

Кладоискатели против историков. Где Православные кресты до 19 века? https://www.youtube.com/watch?v=Al8JQMEuUGU&t=1575s

И возникают открытия, а по факту, «озарение» сознания от «шор на «глаза мозга»» — или: видение образа правды, при изучении артефактов, предоставленных современной религией:

На иконах не было православных крестов! ОНИ ПОДРИСОВАНЫ!

https://www.youtube.com/watch?v=lAEtrZlor-Q&t=936s

Где изначально образ был взят как «крест» из юго- западного (потомков скифов: фракийцев, фригийцев, македонцев, бессов и тд) «культа Саббатия» (он же: «Сава Ов/Оф»), как сына «Кибелы» (в переводе на русский: «ПриРоды») - именно чьи символы и были: «равносторонний крест и рыба» (см. Врата Кибелы, ныне на территории современной Турции).

И наиболее известный образ, именуемый, ныне, в русском языке: «крест» (хотя, это, по символам, точно должен быть тогда: «косой крест» «Хер, или Х») был взят от древних символов «энергетики Земли» (в тч отражающие параметра: «силовые линии магнитного поля»): - «прямой крест (восходящие потоки восток)» («Южный крест») — скорее именно потому, из «Созвездия Кентарва/Центарв», и был выделен «Южный крест», как отдельное «Созвездие», ныне в религии именно он пропагандируется и обозначается как «крест распятия».

Хотя, это символ трёх культов: ДиоНиса/Диво НисуЯ (Йо) (Озириса), ОрФея (Фея ныне звучит как Богиня) и Аполлона (Лон Олн Олень, Ол-Ло Лось, «Булат» от праиндоевропейской формы «Булан»)); - «перевёрнутый крест (нисходящие потоки нисток)» (Северный крест), ныне в религии преподноситься как «католический (латинский) крест»:

Крест святого Петра (также, известный как «перевёрнутый крест») обычный латинский крест (изображённый в соответствии с римско-католической традицией), перевёрнутый на 180. Крест святого Петра с IV века является одним из символов святого Петра, который, по церковному преданию, был распят головой вниз в 67 году н. э. во время правления в Риме императора Нерона. ВИКИПЕДИЯ.

«косой крест», он же: «крест жизни», «русский крест», в религии переиначен и именуется «андреевский», с соответствующей легендой.

Имеет своей сутью «символ «жизни» (понятие «жизнь» это описание «воплощённого состояния», связан с понятиями: тело, живот)» (см. цепочки ДНК), отражающийся в славянской вышивке «крестиком» («крест накрест»), традиционная русская «красной нитью»: «переплетение/свивать/творить создавать» а также обозначает «точку «0» перехода», где по линиям «мужской» «женский» («невозмущение первичного пространства»; «+» + «-» = «0», «действие противодействие», и тд), отражая суто «Х-образа» смысл «божественной тройки»: «Отец Дочь отца своего Сын матери своей», где: «при равнозначности по выбору параллельных линий, при определении какая из них «мужская», а какая «женская» при сохранении переходов» в сумме итогов даёт, под всеми углами рассмотрения на 360 градусов «от средней Оси вращения» двух линий, или в объёме образ: «ствол/труба» (Отец/мужское Дочь/женское Сын/мужское)» из двух «углов, или зиг-загов, молний» дают «Х» (выявляемый в образе ДНК), на два уровня «Х и Х» - что, далее, отражается в славянских символах (см. «дерево жизни», именуемое «вилочковым крестом»): «дерево и вода» (см. славянскую символику).

Справка: все упомянутые нами «кресты» являются древними славянскими ведическими символами, от Вед Славян (Знаний Славян, дословно). И просто и незатейливо были «присвоены» (мягко говоря) религией (во всех её проявлениях) себе, с наложением на них своего смысла, и с действиями «стирания» истинного их смысла и их «славянской ведической принадлежности» из памяти «потомков своих предков».

Важное отличие данных «крестов» (прямого и перевёрнутого, так как «косой крест» связан с «равносторонним крестом») является небольшое выступающие «навершие» над «горизонтальной перекладиной». И этот «прямой крест» никаким образом не является идентичными другому, похожему на него «кресту», но отличный от него «большим» и явно видным выступающим «навершием», что например, держит в руках «Ангел» на «Александрийском столбе».

Это иной, «Животворящий», крест (также является древним и из Вед Славян), его можно именовать, также, как и перевёрнутый «энергетический» - «Северный», что мы и делали ранее в предыдущих текстах, но точнее и правильнее (как мы и делали), добавлять к нему «Созвездие Лебедя» (смысл мы уже рассмотрели в предыдущих текстах). И это «крест» является символом «Рождества»: «Возрождения» и «Возрождения Жизни и к Жизни» естественно опирающийся, что понятно, на «Возрождение» и «Обновление и перерождением в юность» «солнечного света» («свет, фотона света»), смысл такого понимания обоснован в предыдущих текстах.

Собственно, именно это и выявлялось в сказках, в тч сказке от Арины Родионовны, что в стихотворном виде передал нам А. С. Пушкин: «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» (укороченный вариант названия «Сказка о царе Салтане». ВИКИПЕДИЯ.

И уж не знаю, откуда взялся сюжет, когда «Царевна лебедь» прикасаясь, оживляет всех жителей города в фильме-сказке «Сказка о царе Салтане» (советский широкоформатный фильм режиссёра Александра Птушко по мотивам одноимённой сказки (1831) А. С. Пушкина, вторая (после мультфильма 1943 года) экранизация этого произведения. Премьера в Москве состоялась в январе 1967 года, а на экраны фильм вышел в мае того же года. ВИКИПЕДИЯ.),но именно этот смысл символа «Животворящий» этот сюжет и передаёт.

И тут стоит вспомнить «распятие (растянуть на пяти точках)», что на гравюрах отражается именно как «распятие на колесе» относительно «ОрФея» (с символом в колесе: «восьмиконечной звезды»), а на амулете 3 веке н.э. в виде «распятия (хотя это не распятие, а повешение)» на «кресте», окаймлённого на «вершине» образа «Созвездие Лебедя», уже известным символом: «месяц» (Луна), что некоторые «бойкие» бездоказательно (известная методика и кто её применяет) именуют «фейком» (применяя английский криминальный сленг, см. этимологию слова, но, совершенно не разбираясь в теме и не желая разбираться, а руководствуясь только внедрёнными в них «установками» на базе, внедрённого им в сознание, «клеще», и делая «ложный перенос» с современного понимания на древний).И на этом «кресте» изображался «Дионис- Бахус», как воспринимается ныне «распятый» (но предлагается образ на «четыре точки», а не на «пять точек» «распять») на «кресте», но это именно «крест» обозначающий «Созвездия Лебедя» или: отражающий символ Рождества», «возрождения и жизни (не пустое слово, имеет конкретный смысл)».

И здесь, символом является не «распятие или повешение», и тем более не «казнь», а «сын в чреве матери своей», или «висящий в кресте, в Созвездии Лебедя» «возрождение и перерождение, обновление, новая/обновлённая жизнь» тем более, учитывая смысл слова «Артемес» от корня Ар»: именно по «Мес» - от него русское слово: «Месяц», от «Миес», дающего две формы: «Мис» « и «Мес».

Когда появилось распятие как символ христианства?

https://www.youtube.com/watch?v=vINDtoWJL1Y&t=1391s

И здесь стоит заострить внимание на пропагандируемом ныне нам «жестоком» обращении римлян, с их традиции «распинать» всех подряд и кого непопадя. Этот «шум» чем-то похож на «шум» о «Владе Цепеше» (запущенный известным писателем). И именно от его прозвища «Цепеш» (Цепкий, Цеплять, заЦеп) что отражает смысл слова с формой: «Ангел». А это прозвище прямо отражает его другое прозвище «Дракула» («Дракон»), от имени религиозного ордена, в который он, по наследству от отца, входил. И в момент его жизни понятие «Дракон», как наименование этого «религиозного ордена» (как нам сообщают оф. исторические источники)-соотносилось ст «Архангелом Гавриилом». потому и другое прозвище « Цепеш»). А, далее, став символом «Георгия Победоносца».

Собственно, даже опираясь на официальную версию (реальность данной традиции мы не трогаем), не сложно понять, тем более изучая именно Древний Рим (Республику Рим), что квириты/римляне были людьми рациональными, в культом «ратио» («разума и разумности») a потому они не могли никого казнить на «кресте» (в образе предлагаемой религией ныне), так как: |

- во-первых, крест (с небольшим навершием) это был символ «культов Диониса/Орфея/Аполлона» («три креста на возвышенности»), и это было бы «святотатство», а сделавший такое и сам мог (по «Римскому праву») легко «лишится жизни»;

- во-вторых, «излишний расход дерева» нефункционален и бессмысленен (тем более, по легенде, это была древесина «дуба», тоже намёк на культ с его «священным деревом», а не религию), по факту, что отражается, и даже в более позднее время, например, изображениях казни «участников Восстания под предводительством Спартака».

И, тем более, совсем бессмыслен в местности, представленной версией от официальной науки, 19 века изобретения где дерево представляет редкость, и сама казнь с использованием дерева - это «избыточная роскошь» не имеющая смысла, тем более, для «рациональных квиритов/ римлян», тем более, по официальной версии, они не воспринимали всё происходящее «под углом зрения» как: какой-то необычности, или божественности, как ныне представляется многим (ложный перенос с современного понимания на древнее понимание, базирующийся исключительно на «человеческих эмоциях» (использование человеческого в человеке) и на «вере на слово», а не на объективных фактах, доказательности, логики и здравом смысле и здравомыслии). И потому, на ранней стадии поиска образа креста «распятия» (собственно даже наименование «растянуть на пяти точках» взято из культа Орфея/Диониса, колесо), не такая уж и редкость это увидеть, в том числе, в творчестве художников «эпохи Просвещения» (эпоха Возрождения наполнена иными образами и иным смыслом: как «античным» (слово «Ант» явно выражено), так и «религиозным») как: изображение буквы «Т», или «Т-образного креста», как образа «креста распятия» (и собственно, это опять минимум конец 18 века н.э., а реальнее 19 век н.э.).

Славянская руна Треба Тау - девятнадцатая буква в греческом алфавите. Латинское Т, русское Т, старославянское «Твердо» двадцатые буквы в алфавите. Числовое значение этой буквы в кириллице равно 300, в латинском алфавите 160. Как символ включает равновесие противоположных начал начало и конец, альфу и омегу. https://vk.com/wall12261562_3258

В енохианском алфавите похожий символ соответствует букве «Т» в латинице и цифре «300».

Буква «Т» в латинице олицетворяет собой Бога; одновременно «Т» - это молот, двусторонний топор, крест. 1. Буква «Г» стремится к мудрости на высоком уровне и передаёт обретённую мудрость на более низкий уровень. 2. Человек с буквой «Т» в имени предъявляет большие требования к другим, однако должен при этом обладать большим терпением. 3. От вас идёт естественное тепло; это подчёркивает не только ваши прекрасные материнские/отцовские и супружеское качества, но и чувство такта, умение вести переговоры и вашу готовность к сотрудничеству.

https://www.litres.ru/book/vladimir-shmelkin/bolshoy-leksikon-simvolov-tom-18- 56951893/chitat-onlayn/page-6/

Поиск образа «креста», с присвоением религией себе древних культовых: символов, предметов, наименований, «ведических славянских образов «крестов»», накладывая на них свой «религиозных смысл - продолжался довольно долго.

И более устойчиво закончился этот «поиск» в 20 веке н.э., и то в достаточно «сыром виде», опирающемся исключительно на, чтобы было понятнее в большем объёме смыслов, скажем так: «хупцу», что ожидаемо, рассчитанную на доверчивых людей. И оно понятно почему: так как известная ныне концепция, выдаваемая как древняя, зародилась в лоне «иезуитско-масонских орденов» от «папской церкви» (Иезуиты мужской духовный орден Римско-католической церкви, основанный в 1534 году Игнатием Лойолой и утверждённый папой Павлом ІІІ в 1540 году), в «слиянии» с желанием и интересами «английской сэра-пэровской элитки» (уже известного «замеса» и содержания) и была сформирована как «религия» в 19 веке н.э. (естественно, подготовка шла и ранее, или столетиями, постепенно «вкрапляя» свои надуманные «вставки» и, тем, постепенно, «искажая реальность» древности и соответственно, реальность настоящего).

Мировой заговор «Общества антикваров».

https://www.youtube.com/watch?v=VHvTByvt5Bc&t=123s

Плюс к фактам иного видения реальности, даже в 19 веке н.э., тем более ранее, в 18 веке н.э.:

Неизвестная история на картинах прошлого, которую от нас скрывают. (часть 2)

https://www.youtube.com/watch?v=ulnfVN90bZ8&t=476s

Древнее Израильское царство это великое княжество Московское? https://www.youtube.com/watch?v=QUOO4B7tQQs&t=7545

Первыя основания универсальной истории с сокращенною хронологиею, в пользу обучающагося российскаго дворянства. Часть 1 Дата публикации 1762 год, автор: Филипп Генрих Дильтей 1723 - -1781

https://archive.org/details/1-1762

Кратко для понимания текста, там заложенного и исторической реальности там описываемой:

Запретная Универсальная история 1762. Виктор Максименков https://www.youtube.com/watch?v=jWK0f0D3ans&t=240s

Историческое исследование дела патриарха Никона: Сост. по офиц. документам Н. Гиббенет. Ч. 1- 2, автор Гиббенет, Николай Александрович, место издания: Санкт-Петербург, тип. М-ва вн. Дел, Издательство: 1882-1884 https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003624311/

Историческое исследование дела патриарха Никона.

http://publ.lib.ru/;

https://azbyka.ru/otechnik/Nikon_Minin/istoricheskoe-issledovanie-dela-patriarha-nikona/

"патриарх Никон сослался на свидетельство нашего владыки патриарха Макария и в доказательство незаконности новой живописи указывал на то, что она подобна изображениям франков. " Патриархи предали анафеме и отлучили от церкви и тех, кто станет изготовлять подобные образа, и тех, кто будет держать их у себя." То есть, Павел Алеппский не путается в показаниях, а наоборот несколько раз указывает и подтверждает, что это иконы именно нового письма, подобные картинам франков, и патриархами преданы анафеме те, кто будет делать такие подражания франкам.

https://www.icon-art.info/phpBB2/viewtopic.php?t=48038

И тут тоже надо сказать, что других источников о «деятельности патриарха Никона» никто из исследователей этого вопроса не обнаружил. Правда, даже от этой версии от Гиббенета 19 века н.э., пошло искажение с «франкских» икон на «старообрядческие» иконы.

Или опираясь на труд Гиббенета, как гласит легенда, приписывающая данные слова «Иоанну Васильевичу» (Тит Смарагду): «Греки нам не евангелие. У нас не греческая, а Русская вера». И этому процессу «внедрения» созданной версии, с созданием «целого народа», для замещения настоящего «народа носителя», сильно мешала «Московская. Тартария (тут вопрос открытый - это: Тар Тария, или Тарт-Ария)» или: «Московское княжество/Русское царство», что надо сказать, по уже «вскрытым» фактам, спокойно и целостно «прожила в своём образе» до 1812 года, вопреки убеждениям от официальных «под религиозных и от религиозных историков», но почему-то именующих себя «светскими» и «учёными от науки».

Иерусалим придумал и построил Наполеон!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Wr6q8IxKjzU&t=5s

Синедрион февраля-марта 1807 года, также Великий синедрион, в наполеоновской Франции консультативный орган раввинов и мирян по разработке гражданского законодательства в (Франция) отношении евреев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синедрион

Хотя, не стоит окрашивать всех в один «цвет», есть и те «профессиональные историки» (и их становиться всё больше, особенно благодаря многим любителям, исследующим «древность», «артефакты» этой древности, «документы», на основе логики и здравого смысла, опираясь на законы объективной реальности, данные от Природы) кто всегда стремился узнать правду, не угождая кому-либо, в том числе, вспоминается: доктор исторических наук А. В. Пыжиков, или «труд целой группы историков», разной специализации, под руководством академика А. И. Немировского: «Мифы и легенды Древнего Востока», книга есть в открытом доступе.

И здесь, стоит вернуться к начальному видео от Юрия Абарина, и от темы «крест» перейти к теме «звезда». Так как, «скитание» буйной «религиозной мысли» и тут выявило своё стремление «обсидеть все стулья», чтобы «не прогадать», с желанием «усидеть на всех стульях одновременно» (известный тип сознания, и даже известно к кому его ныне относят).

И как мы видим, от символа «месяц и пятиконечная звезда», что изначально «прививался» от «Константинополя», и потому является главным символом, и обозначением «Вифлеемской звезды» (что отражено в словах «Сын рода человеческого»), и именно в известном, ныне, городе как «Вифлеем».

И это понятный символ, и скорее всего взят из культа «Саббатия», так как отражает «Дух рода человеческого», или «дух человеческий» (он же: «де-мон»), и от него «дух человека», от него выраженный в «телесном образе» (и всё по 5: «5 стадий действия», «5 пальцев на руках и ногах», «Пяти конечная звезда» = «тело (воплощённое), с расставленными руками и ногами»).

И от него обозначение и даты, опорные точки отсчёта календаря («Летнее Солнцестояние» и «Зимнее Солнцестояние» (это всё особенность людей «северных широт и Северного полушария»), где «опорным маркером» служит именно «Зимнее», выраженное в явном природном явлении «зависании солнечного диска» на три дня в области «Южного креста», с началом нового цикла движения по небосклону, для наблюдателя с поверхности Земли 25 декабря): «5 х 5 = 25» (Пятью пять двадцать пять, начинаем всё оПять русская детская считался), «5 + 5 = 10» (очень популярный образ: «две открытые ладони») или: по-квиристки/римски 25.10. (Дека = 10, Декабрь), ныне: 25.12. или: 25 декабря. И далее, снова вспомним: 1, 2, 3, 4, 5 вышел зайчик погулять,... (русская детская считалка), где «заяц и белый голубь» это символы: «Венеры».

Далее, как показывает Юрий на примерах гравюр и карт (так как «Османы» приняли на себя и как свой символ города «Константинополя»: «красный стяг с месяцем и пятиконечной звездой» (город Константи-Ноу-Поли («Ста»), Стамбул («Ста» - «Стан/Стам»), «латынь: comes stabuli (конюх)» - Constable: «конюх»)), в «ищущем сознании церковников» возникает другой, и опять «древний славянский ведический символ»: «шестиконечная звезда», отражающий образ «Мать, носящая сына своего» («Луна и свет»/«вода и огонь»/«синий и красный») или она же: «двуглавая орлица» («голова вправо огонь», «голова влево вода»), где: квириты/римляне этот образ разделяли на «два образа орлицы» (Аквилы от Аква вода), с головой вправо (огонь) и с головой влево (вода). Вообще, изумляет и забавляет (от ложного переноса) «рефлексия», от сформированного «внушением» сознания людей, когда: как они только видят «шестиконечную звезду», на древней мозаики сразу сообщают, что это: «синагога» (и даже не по смыслу этого, так именуемого, древне-греческого слова «собрание», а именно с переносом на тех, кто ныне, «присвоил» себе этот символ (из рубрики: «украл и выдал за своё», «навязав» украденному ещё и свой смысл, утверждая, что так и было, тем, у кого это украл).

А символ этот очень древний, и именно «индоевропейский», обозначающий основу: «Творения», и содержащий в себе два «первоэлемента творения»: «огонь и вода». Собственно, также, поступают и с символом «треугольник» вверх («свет/огонь»), что также, «бойко» приписывают к тем, кого изобрели в 19 веке (см. в тч и ДНК-генеалогию), как и существующий образ их религии, а также, и их язык (что не скрывается впрямую, но обозначается как «восстановление», добавляя, через минимум 3 000 лет вы, как минимум, сами представьте себе это «восстановление языка» любого, утраченного полностью, тем более, в использовании, даже 1000 лет назад).

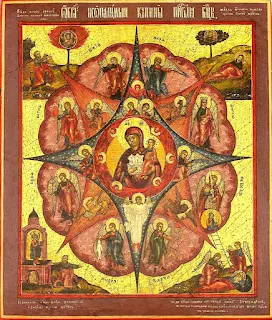

И в доказательстве, а точнее «внушении», опираются на «современные картины», якобы, от художников, кто, по факту, тогда должен был сам всё это видеть лично и сам участвовать в данных обрядах и мероприятиях. При этом, надолго «зависнув» на данном образе «Вифлеемской звезды» (её даже можно обнаружить и на иконах того времени и позже на территории русской земли и Российской Империи). Но это видно не только в образе «Вифлеемской звезды», на мозаика. и иконах, но и на образе «церквей» Западной Европе, с остроконечными шпилями (что видно по образу «восьмиконечной звезды», и выражается через корень «Ак» - «острый, заточенный, камень» но: «почему камень?» об этом далее).

И тут возникает много вопросов к иконам с «восьмиконечными звездами в нимбам», в тч на иконах, обнаруживаемых на территории России, и обозначенных как «православные». По ведь «зависли» на образе «Венера» и её «восьмиконечной звезде» на территории так ныне именуемого, «католического мира» (или: «латинского»). А тут, так именуемый, «домонгольский период», в головах оф. историкова на иконах, на русской земле, «нимбы» у всех со «звездой Венеры».

Кстати, вот интересно: Почему к древности приписывается как обозначение «армии/воинства» (см. время появление в русском слова: «воинство») слово «Рать»? А тут вопрос куда интереснее, чем видится в начале. Так как, точный смысл слова «Рат/Рад» - это: «Совет» (скажем: «Совет старейшин», ну это, как ранее мы рассматривали слово «Сенат» от «Сена» - старый).

А тогда «регулярное военное формирование» с таким наименованием точно обозначает: армию, сформированную «Советом», исходящую от «Совета» и действующую по указанию «Совета» потому она и: «Рать» (прямым смыслом на современный язык: «Советская армия»). При этом, слово со смыслом «военный» (позднее заменённое на термин «служивый») это точно слово: «Сарский» от корня «Сер» (в линию, по порядку, вереницей, последовательно, змейкой), по форме его «Сар» (вооружаться, обмундирование, рубаха, сорочка, защищать, броня, доспехи, вооружение).

А в этом «зависании» на «образе Венеры» и «её символах», в тч как: «восьмиконечная звезда», «остроконечные купола и шпили», обозначение «Святого духа» как: «белого голубя» (и вообще важность мероприятий с «белым голубем») есть интересность немалая.

Ну, так как, «Венера» в Древнем Риме (Республике Рим): появилась достаточно странно, по сообщениям оф, историков, заменив «Афродиту» (если связывать с «пеной», то это образ от Изида, по J:ѕt - «пенящаяся, бурлящая, бьющая ключом» хотя, я думаю тут другое «Апро- Дита», «После Дита», где «Диm/Dit» это прозвище «Лида» со смыслом: «время» - его последующая форма «Tid» (время) от него и слова в английском: Тіте (время) и Tide (прилив)).

И вот это замещение и смущает больше всего, так как это не просто смена «наименования Богини», это смена «главного действующего лица в Древнем Риме» («Республике Рим»). Так как, наименование «Богини любви и земли» это, согласно культа: и наименование народа, и наименование «земли/страны» («кормилицы» Родины: «земли рода, родной земли, земли матери-кормилицы»). Но не секрет, и это отражено в трудах лингвистов и исследователей языка, профессиональных и любителей (опирающихся в рассуждениях на профессиональные данные), наименование «Венера» - тесно связано только с одним наименованием народа: «Венеды». А вот «Венеды», что подтверждают и профессиональные лингвисты, даёт только одну ассоциацию по смыслу это: «Славяне». Или заглянем в корень «Вен-Уен»:

*uen- (1), *yena-, idg., V.: nhd. streben, wünschen, lieben, erreichen, gewinnen, siegen; ne. strive (V.) - стремиться, стараться, бороться; RB.: Pokorny 1146 (1984/60), ind., iran., ill., ital., kelt., germ., slaw., toch., heth.; Hw.: s. *uenos-, *uenis?; W.: lat. vēnārī, V., jagen, Wild verfolgen, Jagd machen, streben (охота (может: желание), преследовать дичь, охотиться, стремиться, стараться, бороться); W.: s. lat. venerārī, V., verehren, anbeten, ehrerbietig bitten, anflehen (почитать, благоговеть, обожать, благоговейно просить, умолять); W.: s. lat. venus (1), F., Schönheit, Anmut, Liebreiz, Lieblichkeit (красота, грация, очарование, прелесть); W.: s. lat. Venus (2), F.-PN, Venus (Венера); W.: vgl. lat. venustus, Adj., anmutig, reizend, lieblich, fein, liebenswürtig, witzig (изящный, очаровательный, милый, прекрасный, любезный, забавный); W.: vgl. lat. Veneti, M. Pl., Veneter (М. РІ.) (Венецианец); germ. *Weneb, *Weneba-, *Wenepaz, st. M. (a), Wende (M.), Slawe (поворот, разворот, граница, предел, рубеж, Венеда/Венда, Славяне); an. Vin- d-r (2), st. M. (a), Wende (M.); W.: vgl. lat. Veneti, M. Pl., Veneter (M. Pl.); germ. *Weneb, *Weneba-, *Wenebaz, st. M. (a), Wende (M.), Slawe; ae. Wined, st. M. (a), Wende (M.); W.: vgl. lat. Veneti, M. Pl., Veneter (M. Pl.); germ. *Weneb, *Weneba-, *Wenebaz, st. M. (a), Wende (M.), Slawe; as. *Win-o-th?, st. M. (a), Wende (M.);

И здесь, по созвучию стоит вспомнить корень:

*uendh- (1), idg., V.: nhd. drehen, winden, wenden, flechten; ne. turn (V.) — поворот, разворот, вращать RB.: Pokorny 1148 (1985/61), ind., arm., gr., germ.; Hw.: s. *au- (5) (?), *ued"- (3); E.: s. *au- (5) (?); W.: s. gr. (rhod.) ἄθρας (áthras), Sb., Wagen (повозка);

W.: s. germ. *wendan, st. V., winden, drehen, sich wenden (крути, поворачивай, вращай); got. *wi-nd-

an, st. V. (3), winden (ветер);

W.: germ. *wendan, st. V., winden, drehen, sich wenden; an. vind-a (2), st. V. (3a), winden, drehen,

flechten, schwingen (скручивать, сплетать, заплетать, качать) W.: germ. *wendan, st. V., winden, drehen, wenden; ae. wi-nd-an, st. V. (3a), winden, drehen, flechten, schwingen; W.: germ. *wendan, st. V., winden, drehen, sich wenden; ae. we-nd-an, sw. V. (1), wenden, richten, gehen, zurückkommen (поворот, прямой, идти, возвращаться); W.: germ. *wendan, st. V., winden, drehen, sich wenden; afries, wi-nd-a 1, st. V. (3a), winden; W.: germ. *wendan, st. V., winden, drehen, sich wenden; as, w-i-nd-an* 4, st. V. (3a), sich wenden, sich bewegen (поворачиваться, двигаться);

И корень по смысловой ассоциации, первый корень в слове «ВелЕс» как «Вел/Уел»:

*uel-(7), *uela-, *ulē-, idg., V.: nhd. drehen, winden, wälzen; ne. turn (V.) - поворот, разворот, вращать; RB.: Pokorny 1140 (1979/55), ind., iran., arm., gr., alb., ital., kelt., germ., balt., slaw., toch.; (3) (?), *uel-(4) (?), *uel- (6) (?), *ulēro-, *uleis-, *uolg-, *yolk-; Hw.: s. *ueleu-, *uelei-, *u Inos, *uelikā, *uelutrom, *uloiskā, *uolos, *uolumen-, *uolutlo-, *uolutlā, *uel- W.: s. gr. ἔλιξ (hélix) (2), F., Windung, Armband (катушка, браслет); nhd. Helix, F., Helix (спираль); W.: vgl. gr. ἑλίκη (helíke), F., Weide (F.) (1), Weidenbaum (ива, ивовое дерево); W.: vgl. gr. ἕλινος (hélinos), M., Weinranke (виноградная лоза); W.: vgl. gr. ἐλένη (heléne) (1), F., geflochtener Korb W.: vgl. gr. ἔλμις (hélmis), F., Wurm, Eingeweidewurm (червь, внутренний червь); : vgl. gr. ἔλυτρον (élytron W. плетёная корзина) (gr. Ηλις (Elis), F.=ON, Elis (Элида) W.: vgl. (gélutron), N., Hülle, Behälter (оболочка, контейнер);

W.: s. gr. εὐλή (eule), F., Made, Wurm (личика, червь); W.: vgl. gr. εὔληρα (eúlera), αὔληρα (aúlera), N.

Pl., Zügel (поводья); W.: vgl. gr. ὄλμος (hólmos), M., Walze, Walzstein, Mörser (валик, перекатывающийся камень, ступка);

W.: s. gr. ούλος (ulos), Adj., wollig, kraus (шерстистый, кудрявый);

W.: s. gr. οὖλος (ulos), M., Garbe (сноп , вязанка); W.: s. gr. ούλον (ulon), N., Zahnfleisch (дёсны);

W.: gr. ἴλλειν (illein), εἴλλειν (eillein), V., drehen, winden (поворот, скручивание);

W.: s. lat. volvere, V., rollen, kollern, wälzen, drehen, wirbeln (кататься, грохотать, перекатываться,

поворачиваться, кружиться); W.: s. lat. valvae, F. Pl., Türflügel, Doppeltür, Klapptür (верное крыло, двойная дверь, створчатая дверь); W.: s. lat. vola, F., hohle Hand, Höhlung der Hand, hohle Fußsohle, Rundung (впалая рука, впадина руки, полая подошва стопы, закругление); W.: s. lat, valgus, Adj., auswärts gedrehte Waden habend, säbelbeinig (вывернутые наружу икры, саблезубые); W.: s. lat. vällus, M., Pfahl, Palisade (кол, частокол); lat. vallum, N., Wall, Schutzwehr (стена, защитный барьер); germ. *wall-, Sb., Wall; ae. weal-1 (1), weal (1), wal-l (1), wal (2), st. M. (a), Wall, Deich, Damm, Felsküste (стена, дамба, плотина, скалистый берег); W.: s. lat. vällus, M., Pfahl, Palisade; lat. vällum, N., Wall, Schutzwehr; germ. *wall-, Sb., Wall; afries. wal-1 2, wal (2), st. M. (a), Wall, Mauer; W.: s. lat. vällus, M., Pfahl, Palisade; lat. vällum, N., Wall, Schutzwehr; germ. *wall-, Sb., Wall; as. wal 5, wal-1*, st. M. (a), Wall<«, Mauer, Wand, Klippe (стена, стенка, обрыв);

W.: s. germ. *walli-, "walliz, Adj., sprudelnd, wallend (пузырящийся , текущий); vgl. ae. *wiel-l-e (2), Adj., wallend, sprudelnd; W.: s. germ. *walljö-, *walljon, sw. F. (n), Wallendes, Quelle (край, предел, источник); ae. wiel-l, wil-1 (2), wyl-l, wel-1 (2), wyl, st. M. (i), Quelle, Brunnen (источник, фонтан); W.: s. germ. *walljö-, *walljön, sw. F. (n), Wallendes, Quelle; afries. wal-l-a (1) 3, sw. M. (n), Brunnen, Quelle; W.: s. germ. *walljö-, *walljon, sw. F. (n), Wallendes, Quelle; as. wel-l-a 1, wal-l-a*, st. F. (ō), sw. F. (п), Welle (волна); W.: s. germ. *walljö-, *walljön, sw. F. (n), Wallendes, Quelle; ahd. wella* (1) 21, st. F. (ō), sw. F. (n), Welle, Woge, Flut (волна, наводнение); mhd. wëlle, st. F., sw. F., Woge, Welle, Walze, Wellbaum (волна, валик, гофрированное дерево); nhd. Welle, F., Welle, DW 28, 1402;

W.: s. germ. *walta-, *waltaz, Adj., sich ändernd (изменяющийся); an. val-t-r, Adj., unstet, wacklig, leicht kenternd (неустойчивый, шаткий, легко опрокидывающийся); W.: s. germ. *walmi-, *walmiz, st. M. (i), Sieden, Wallen, Glut (кипение, бурление, угли); ae. wiel-m

(1), wiel-m-a (1), wyl-m, wel-m, st. M. (i), st. F. (i), Kochen, Wallung, Schwellen (N.) (кипение, бурление, набухание); W.: s. germ. *walmi-, *walmiz, st. M. (i), Sieden, Wallen, Glut; ahd. walm* 3, st. M. (a?, i?), Eifer, Glut, Sieden (рвение, пыл, кипение); mhd. walm, st. M., Dampf (M.) (1), Qualm, Wallen (дым, вздымающийся); W.: s. germ. *walu-, *waluz, st. M. (u), Stock, Wurzelstock (подвой, корневище); got. wa-l-u-s* 1, st.

M. (u), Stab (, Lehmann W27) (жезл, посох, палка); W.: s. germ. *walu-, *waluz, st. M. (u), Stock, Wurzelstock; an. vol-r, val (3), st. M. (u), runder Stab; W.: s. germ. *walu-, *waluz, st. M. (u), Stock, Wurzelstock (палка, корневище); аеe. wal-a (2), wal-u, sw. M. (n), Stock, Stab (палка, посоx); W.: s. germ. *walu-, *waluz, st. M. (u), Stock, Wurzelstock; afries. *wal-u, Sb., Stab, Stock; W.: germ. *wala- (1), *walaz, Adj., rund (круглый); germ. *wella-, *wellaz, Adj., rund; as. *wel? (1), *wel-l?, Adj., rund (круглый);

W.: vgl. germ. *waliga-, *waligaz, st. M. (a), Weide (F.) (1), Weidenbaum (ива, ивовое дерево); germ. *weligo, st. F. (0), Weide (F.) (1), Weidenbaum; ae. wel-ig (1), st. M. (a)., Weide (F.) (1), Weidenbaum; W.: vgl. germ. *weligō, st. F. (0), Weide (F.) (1), Weidenbaum; as. wil-g-ia* 3, st. F. (0), » Weide<< (F.) (1), Weidenbaum (ивовое дерево);

W.: vgl. germ. *wlanka-, "wlankaz, Adj., übermütig, stolz, stattlich (дерзкий, гордый, величавый); as. wla-nk* 7, Adj., stolz, übermütig, kühn (гордый, дерзкий, смелый); W.: vgl. germ. *wlanki-, *wlankin,

sw. F. (n), Kühnheit; ae. wle-n-c-o, wlé-n-c-u, st. F. (ō?), Stolz, Anmaßung, Ubermut, Ruhm (гордость, самонадеянность, высокомерие, слава); W.: vgl. germ. *wlagaba-, *wlagapaz, st. M. (a), Wollflocke

( клок шерсти); an. la-g-ð-r, st. M. (a), Wollflocke;

И всё это, особенно именно наименование «Венера» наводит на очень многозначительные мысли. Тем более, смена «наименования» просто так не происходит. А утвердившееся «наименование»

- выявляет того, кто стал «главенствовать в сообществе», и чьё «мировоззрение стало доминирующим и влияющим».

Да и образ «Семьаргла» (что понятен только с русского языка: Семь-Арглов, Аргл: Рг - Рог, несущая, выступ, холм семь цветов/семицветик, тот, что светик «фотон света», см. радуга), скифские шапочки на фресках (в тч в катакомбных церквях), «восьмиконечная звезда» в нимбах - это всё «точные указатели» факта, кто «заправлял» и «устанавливал» повестку в «Риме и Западной Европе», в период, когда мы видим эти символы на старинных: «фресках, мозаиках, иконах, шпилях».

Или: «учебник Истории для детей дворян, 1762 года (приведённый ранее)» больше соответствует реальности и сочетается с реальностью древности, по всем артефактам, явно бросающимся в глаза своими странностями, разительно отличающееся относительно оф. исторической версии, и гармонизирует с ними с намного большей степенью соответствия, чем современная версия, сочинённая в 19 веке н.э. от группы заинтересованных лиц «иезуитского» типа сознания.

И естественно, раз упомянули «шпили», или так именуемый «готический» стиль, хотя он не «готический», а «венедский», по факту, от образа «Венера», и разница не в образах, а в факте,

где: «луковичный купол со шпилем» от корня «Тал» (расти, зеленеть) это: «указатель «центра зарождения культа и центра управления «красным регионом»»», а не дань какой-то

«религиозной моде». Впрочем, и униженный образ «Магдалены», в «новой версии» это тоже доказательство стремления выразить своё «нескрываемое отвращение» хорошей жизни народов, под властью этих «нехороших» венедов с их культом «Венеры». Хотя, дословно с германского языка: «Магд- Алена» - это: «красна девица».

Да, впрочем, этих подтверждений масса, главное начать конструктивно думать, опираясь на объективную реальность и объективные законы Природы, в тч природы человека, на всех уровнях - а тут: и «сливание» слова «славянин» и в английском «раб», и искажение смысла слова «слуга», «горничная» (как прислуга, дворовая девка) от горницы/кута, от «горн» от корня «Кер» (верхняя

часть тела, голова от него, кстати, прямой корень (именно индоевропейский корень): «Херсон» - «головной»), и тд.

Но вернёмся к Венере, и связанному с ней корню «Ак», по её символу «восьмиконечная звезда»:

*ak- (2), *ok-, *h,ek-, *h₂ak-, *h₂ok-, idg., Adj., Sb.: nhd. scharf, spitz, kantig, Stein; ne. sharp (Adj.),

pointed, stone (N.) – заточенный, острый, камень; RB.: Pokorny 18 (44/44), ind., iran., arm., gr., ill., alb., ital., kelt., germ., balt., slaw., toch.; Hw.: s. *akmo-, *akmen-, *aken-, *aker-, *akri-, *okri-, *akes-, *aksti-, *aguesi (?), *akma, *kēi-, *kemen-, *kemel-, *komor-, *kēno-, *kū-, *oketā, *ōkús, *akonā;

W.: s. lat. acus (1), N., Spreu, Getreidehülse (полова, мякина, шелуха зерна); W.: s. lat. acus (2), F.,

Nadelspitze, Nadel, Spitze eines Stiftes (острие, игла, кончик пера);

W.: s. lat. acer, M., Ahorn, Ahornbaum (клен, кленовое дерево); W.: s. lat. acia, F., Faden zum Nähen,

Einfädelfaden (нить для шитья, продевание ниток);

W.: vgl. lat, aculeus, M., Spitze, Sporn (кончик, шпора); vgl. afries. et-zil 11, it-zil, ez-el, iz-il, Sb., Sporn (шпора); W.: vgl. lat. acervus, M., Haufe, Haufen (куча); W.: vgl. lat. acupedius, Adj., schnellfüßig (быстроногий);

W.: vgl. lat. *acupeter, Adj., schnellfliegend (быстро летящий); lat. accipiter, M., Schnellflieger,

Habicht, Falke (быстролёт, ястреб, сокол); W.: vgl. lat. acidud, Adj., sauer (кислый);

W.: s. lat. occa, F., Egge (борона); W.: s. alat. ocris, M., steiniger Berg (каменная гора); W.: s. lat.

ocrea, F., Beinschiene, Beinharnisch, Gamasche (поножи, набедренники, гетры); W.: s. lat. ōcior, Adj. (Komp.), geschwindere, schnellere, zeitigere, ehere, frühere (быстрее, своевременнее, раньше);

W.: vgl. lat. Ocriculum, N.=ON, Otricoli (Stadt in Umbrien - город в Умбрии); W.: s. germ. *ahila-, *ahilaz, st. M. (a), Granne (ость, шелуха, полова, мякина); ahd. ahil 1?, st. M.

(a)?, Ähre, Achel (колос); nhd. (alt.) Achel, F., Ähre, DW 1, 162; nhd. (schwäb.) Aglə, F., Ähre, Fischer 1, 115 (, EWAhd 1, 105) (колос, рыбак);

W.: s. germ. *ahira-, *ahiraz, st. M. (a), Ahorn (клён); germ. *ahura-, *ahuraz, st. M. (a), Ahorn (клён);

germ. *ahurna, *ahurnaz, st. M. (a), Ahorn; as. ah-or-n 2, st. M. (a)?, st. N. (a)?, Ahorn; mnd. ähörn;

11 W.: vgl. germ. *hamara-, *hamaraz, st. M. (a), Stein, Fels, Hammer (камень, скала, молоток); an. ha-

mar-r, st. M. (a), Stein, Fels, Hammer, Haiart (камень, скала, молот, виды акул); W.: vgl. germ. *hamara-, *hamaraz, st. M. (a), Stein, Fels, Hammer; ae. ha-mor, st. M. (a), Hammer (молот);

W.: vgl. germ. *hamara-, *hamaraz, st. M. (a), Stein, Fels, Hammer; afries. ha-mer*, ho-mer, st. M. (a), Hammer (молот); W.: vgl. germ. *hamara-, *hamaraz, st. M. (a), Stein, Fels, Hammer; as. h-am-ar 3, h- am-ur, st. M. (a), Hammer; mnd. hämer, M., Hamтег (молот);

W.: vgl. germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke, Himmel (покров, небо, небеса, небесный свод); afries. hi-m-el 11, hi-m-ul, st. M. (a), Himmel; W.; vgl. germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; anfrk. hi-mel* 12, st. M. (a), Himmel; W.: vgl. germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; as. hi-mil 66?, st. M. (a), Himmel; mnd. hemmel, hēmel, himel, himmel, M., Himmel, Firmament (небо, небеса, небесный свод);

W.: vgl. germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a), Decke, Himmel; ae. heo-f-on, st. M. (a), Himmel; W.: vgl. germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a), Decke, Himmel (покров, небо, небеса, небесный свод); as. he-v- an* 11, st. N. (a), Himmel; mnd. hēven, M., Himmel;

И вот тут «заострённость, заточенность» превращается в «небеса». Так ещё, «небеса»

выявляется от корня со смыслом, в тч: «камень».

*kemel-, idg., Sb.: nhd. Stein, Himmel; ne. stone (N.), heaven - камень, небеса; RB.: Pokorny 22; Vw.:

s. *ak- (2), *kemen-; E.: s. *ak- (2); W.: germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; afries.

hi-m-el 11, hi-m-ul, st. M. (a), Himmel; W.: germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; anfrk. hi-mel* 12, st. M. (a), Himmel; W.: germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; as. hi-

mil 66?, st. M. (a), Himmel; mnd. hemmel, hemel, himel, himmel, M., Himmel, Firmament; W.: germ. *hemila-, *hemilaz, st. M. (a), Decke?, Himmel; ahd. himil 571, st. M. (a), Himmel, Himmelsgewölbe,

Decke; mhd. himel, st. M., Himmel, Baldachin; nhd. Himmel, M., Himmel, DW 10, 1332.

*kemen-, *kömen-, idg., Sb.: nhd. Stein, Himmel; ne. stone (N.), heaven камень, небеса; RB.:

Pokorny 22; Vw.: s. *ak- (2), *kemel-; E.: s. *ak- (2); W.: germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a), Decke?,

Himmel; got. himin-s 100, st. M. (a), Himmel (, Lehmann H64); W.: germ. *hemina-, *heminaz, st. M.

(a), Decke, Himme); an. hi-m-in-n, st. M. (a), Himmel; W.: germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a), Decke, Himmel; ae. heo-f-on, st. M. (a), Himmel; W.: germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a), Decke, Himmel; as. he-v-an* 11, st. N. (a), Himmel; mnd. hëven, M., Himmel; W.: germ. *hemina-, *heminaz, st. M. (a),

Decke, Himmel; ahd. *heban?, st. M. (a?, i?), Himmel; mhd. hëben, st. M., Himmel.

Загадка, не так ли? Если не вспомнить про «тверди» (Т - Твердь, 300). И если списать на

наблюдение «падающей кометы», как ассоциацию с поверхности Земли, наблюдателем в

ассоциации с «огненным мечом», режущим комету можно. И тем как-то объяснить сочетание

«небеса острый, заточенный».

Тем более, к этому можно привести примером наблюдение за действием «выветривания»,

«шторма и урагана» что можно ассоциировать с действием «острого ножа», другого

«режущего предмета».

Правда это уже говорит о другом уровне «интеллектуального развития» у предков (с иным

мировоззрением, интересующимся жизнью и процессами в ней), тем более сравнивая с

современными людьми, кто даже о таких явлениях не задумывался, и более и не знает, и, тем

более, не ассоциирует их так.

То объяснить: Почему «небеса» и «камень» обозначаются, в Праиндоевропейском языке, одним

корнем? эти варианты не смогут.

И здесь мы не будем рассматривать «тверди» из уровня «полевого характера» (хотя о них в книгах тоже идёт речь) как: «магнитное поле» и «гравитационное поле» но почему-то, согласно «корневой базы» Праиндоевропейского языка, предки о них знали и их учитывали как существующее явления.

Нет, мы рассмотрим вопрос «тверди» как «небеса», сочетающегося по смыслу и форме со словом «камень», от объективной реальности с возникновением варианта данной ассоциации. А он, в таком варианте ассоциации, может быть только один и у людей особенной специальности.

Не сложно понять, перебирая все возможные варианты возникновения такой ассоциации, что: воздух - «твердью и камнем» (удар камня, об камень) может возникнуть только при переходе сред. Или чтобы такая ассоциация возникла, и она, более того, была понятна всем надо, чтобы, выражающий свою мысль человек и его слушатели, знал «две величины» в относительности: «

безвоздушное пространство» и «воздушное пространство» (воздух, небо, небеса).

При этом, атмосфера (происходит от атмо- (atmo-) +-сфера (-sphaeга); первая часть из др.-

греч. ἀτμός «пар; дуновение», далее из праиндоевр. *awet-mo- «дуть»; вторая часть из др.-греч. офатра «шар; мяч; ядро», далее из неустановленной формы. В ряде европейских языков слово заимств, через лат. atmosphaera. Новолатинский термин atmosphaera встречается с середины XVII

века. ВИКИсловарь.) обозначается словами «небо/небеса» с двух сторон рассмотрения: и из безвоздушного пространства (ныне именуемого «космос»), и из воздушного пространства

«небо», «небеса», где «небесный свод» исключительно наземной сути понятие).

И собственно, если вы входите в «атмосферу» («небеса») из открытого космоса, то вы реально обнаружите «удар» (как о камень), снижающий вашу скорость и далее, наступает проникновение в атмосферу.

Или, наличие ассоциации «небеса камень» («твердь») нам сообщает о «феноменальном аспекте» этой ассоциации, единственной возможности для её появления как: «космические полёты», или «прибытие из открытого космоса» (безвоздушное пространство).

Но эта ассоциация закреплена в Праиндоевропейском языке, что приведена ранее, но именно она указывает (как и понятие в книгах «тверди») что её можно выявить только при переходе из одной среды (безвоздушное пространство) в среду более плотную «твердь», относительно исходной, или «небеса» (воздушное пространство).

*kemǝ-, *kem-(4), idg., V.: nhd. sich mühen, müde werden; ne. make (V.) oneself (become) tired -

делать себе зазор, отдых, люфт/ становиться отдыхающим, отдыхать; RB.: Pokorny 557 (863/95),

ind., gr., kelt.; Vw.: s. *k.meto-; W.: gr. κομεῖν (komein), V., pflegen, besorgen (заботиться, обеспечивать); ? s. gr. κόμη (kómē), F., Haupthaar, Mähne (волосы на голове, грива); vgl. gr. κομήτης

(komētēs), M., Schopfstern, Komet (гребешковая звезда, комета); lat. comëtës, M., Komet, Haarstern; an. köm-et-a, F., Komet (комета); W.: gr. κομεῖν (komein), V., pflegen, besorgen (заботиться, обеспечивать); ? s. gr. κόμη (kómë), F., Haupthaar,

Mähne; vgl. gr. κομήτης (kométes), M., Schopfstern, Komet; lat. comētēs, M., Komet, Haarstern (комета, волосяная звезда); ае. com-et-a, sw. M. (n), Komet.

И от «очевидного, но невероятного» (относительно современного понимания современного человека взращенного на оф. исторической версии), хотя, для некоторых искателей это уже даже возможное, а из рубрики: «вероятное и это так и было» мы вернёмся к рассмотрению смысла слов. И как мы уже поняли они точно связаны с наименованием «Венера» и её символами, и тут стоит снова вспомнить «барельеф Храма мира», 1 век н.э., Древний Рим, Венера в центре.

«Барельеф храма мира»: Луна (Лебедь) Венера (Артемида протягивает круглый предмет обращается, апеллирует к), сбоку Аполлон (что понятно) Земля сидит на драконе, интересен нос дракона, или сапоги в русском стиле (в общий смысл в форме «Дракон/Драгон/Драко» - носитель, от исходного корня: Дракон видеть, смотреть, а Драгон растягивать, потомок/ наследник).

И это применение символов «Венеры», надо сказать, продолжается и ныне, но уже с «замыливанием» исходного и истинного смысла, но навязывая им религиозный смысл.

Рассмотрим официальную этимологию смысла русского слова «Твердь»:

Твердь происходит от прилагательного твёрдый, далее от праслав. "ѵьгдь, от кот, в числе прочего произошли: ст.-слав. и др.-русск. тврьдъ, русск. твёрдый, укр. твердий, белор. цвёрды, болг. твърд, -а, сербохорв. тврд м., тврда ж., словенск. trd, чешск., словацк. tvrdý, польск. twardy, в.-луж. twjerdy, н.-луж. twardy. Родственно лит. tvirtas «твёрдый, прочный», латышск. tvirts «крепкий, твёрдый»; отсюда же твор, творить, тварь. Использованы данные словаря М. Фасмера,

Творить происходит от праслав. *tvoriti «держать», от кот. в числе прочего произошли: др.-русск., ст.-слав. творити (др.-греч. ἐπιτελειν, πράττειν, ποιεῖν), русск. творить, укр. творити, белор. тварыць, болг, творя «делаю, творю», сербохорв. творити, словенск. storiti, storim «делать», чешск. tvořit, словацк. tvorit, польск. tworzyć, tworzę, в.-луж. tworić, н.-луж. tworis; восходит к праиндоевр. *twerǝ- «держать». Ср. лит. tvérti «схватить», латышск. tvert «хватать, держать», лит. tvarstyti «перевязывать», латышск. tvafstit, -и «хватать, ловить», лит. turėti, латышск. turet «держать», др.-

прусск. turit «иметь». Использованы данные словаря М. Фасмера.

Тварь - происходит от праслав. *tvarь, от кот. в числе прочего произошли: др.-русск. тварь «изделие; предмет; создание, творение», ст.-слав. тварь (κτίσις, ποίημα, φύσις; Κлоц., Супр.), русск. тварь, укр. тварь «тварь, животное; лицо», белор. твар «лицо», болг. твар ж. «создание, тварь», сербохорв. твар то же, словенск. tvar «материя», чешск. tvář «лицо, щека», словацк. tvar то же, польск. twarz «ЛИЦО», в.-луж., н.-луж. twar «строевой лес, строение, здание»; с др. ступенью чередования гласного твор, творить. Родственно лит. tvora «забор», tvérti «хватать, огораживать», недостоверна связь с лат. paries «стена». Слав. *Iѵагь относится к лит. tvora, как žalь к лит. gėlà «острая боль». Славский обращает внимание на то, что в тварь удлинение гласного явилось основным словообразовательным средством по отношению к творить. Использованы данные словаря М. Фасмера.

Как мы видим, относительно русского языка, слово «твердь» само по себе не обозначает, что-то твёрдое (параметр относительный), но обозначает что-то «хватающее, захватывающее»,более плотное, чем относительно этого есть окружающее, или другая среда в относительности изначальной среды рассмотрения, потому возникают и смыслы: «огораживать, разграничивать, отделять, выделенный (в относительности)». И интересно, фактом, от оф. лингвистов, что русское слово «твердь» является однокоренным словам: «творить и тварь».

То есть «творить» можно «твердь» (материя, создание), соответственно слово «твердь» (в относительно от большего, менее плотного) явно сочетается со словом «жизнь» (связанное, по смыслам, со словами: «тело и живот» собственно, жизнь в старорусском и обозначалась «живот»; «не щадя живота своего»).

Но вот смыслы «хватать, захватывать» нам сообщают об изначальной форме «тверди» -«полевого состояния»; «захваченный гравитационным полем планеты», «хваченный магнитным полем».

Или мы выявляем основу, на которую «нанизывается» остальные уровни «тверди» - это возникновение полевого состояния, которое и собирает в себя «твердь», вплоть до уровня выявленного человеком, в состоянии воплощения (в теле) как: «твердь» или: «камень» (не в состоянии «небеса», а уже в состоянии современного понимания «камень»).

Но, как мы уже выявили, что «камень» это и есть в исходном смысле «твердь», где из выявленного уровня, для человека в воплощении (в теле), это «первичный уровень» - «небеса». Или небеса» - это часть «воплощённого мира» (Яви, явленного мира), в относительности понимания.

И именно в этом уровне, при переходе от состояния «безвоздушное» «воздух» (небеса) выявляют себя как «твердь», или как «камень», с полным ощущением «удара» (камнем, об камень).

Более того, при «касательном соприкосновении» и «большой скорости», или « большой скорости» «подъёмная сила» - «воздух как опора», «твердь») — «воздух» («небеса») выступает как образ: (

«твёрдой и прочной поверхности», выявляя эффект «рикошетирования» (отражённое движение какого-либо тела, отталкивание как удар камня об камень).

*tur-, idg., V.: Vw.: s. *tuer- (2). *tur-, idg., V.: Vw.: s. *tuer- (1).

*tuā-, idg., V.: Vw.: s. *teua-.

*tuer- (2), *tur-, *tuera-, idg., V.: nhd. fassen, einfassen, einzäunen; ne. hold (V.), grasp (V.) - держать, хватать, схватить; RB.: Pokorny 1101 (1914/91), gr., kelt.?, balt., slaw.; Hw.: s. *luoros; W.: s. gr. σορός (sorós), F., Behälter, Urne, Sarg (контейнер, урна, гроб);

W.: s. gr. σειρά (seirá), F., Seil, Strick (M.) (1), Kette (шнур, верёвка, цепь); W.: vgl. gr. παράσειρος (paraseiros), Adj., am Nebenseil laufend, Genosse (= παράσειρος subst.)

бегущий по боковой веревке, товарищ плечом к плечу, локоть к локтю, вместе);

W.: vgl. gr. σαργανίς (sarganís), F., Geflecht, Korb (коса, жгут, плетёнка, корзина); W.: vgl. gr. σαργάνη (sargánë), F., Geflecht, Korb; W.: ? gr. τάρπη (tárpe), F., großer Korb (большая корзина).

И:

*tuer- (1), *tur-, idg., V.: nhd. drehen, quirlen, wirbeln, bewegen; ne. turn (V.), twirl (V.) - поворачивать, вертеть; RB.: Pokorny 1100 (1913/90), ind., iran., gr., ital., kelt., germ.; Hw.: s. *turn-, *tru-, *turbā; W.: (

s. gr. ότρύνειν (otrýnein) (1), V., antreiben, beschleunigen (гнать, ускорять); W.: s. gr. ότρύνειν otrýnein) (2), V., auf den Sand treiben, stranden lassen, stranden (плыть по песку, оставлять на мели,выбрасываться на берег);

W.: vgl. gr. ότρηρός (otreros), Adj., hurtig, schnell (скорый, быстрый); W.: vgl. gr. ότραλέος (otraléos),

Adj., hurtig, schnell; W.: s. gr. τορύνειν (torýnein), V., quirleln, rühren, umrühren (взбивать, перемешивать); W.: vgl. gr. τορύνη (torýnë), F., Rührkelle, Rührlöffel (ковш, ложка для смешивания);

W:s'. gr. τύρβα (týrba), særba (sýrba), Adv., durcheinander (смешанный);

W.: s. gr. τήρβη (týrbě), F., Verwirrung) (растерянность); vgl. gr. σκελοτύρβη (skelotýrpē), F., Knielähmung?; lat. scelotyrpē, F., Schenkellähmung, Knielähmung (паралич бедра, паралич колена);

W.: lat. trua, F., Schöpfkelle, Rührlöffel (ковш, ложка для смешивания); s. lat. trülla, F., Kelle, Pfanne ( ковш, кастрюля); ае. tur-l, st. F. (ō), Kelle, Schöpflöffel (ковш, ковшик);

W.: s. lat. turbāre, V., in Unruhe versetzen, in Unordnung bringen, verwirren (беспокоить, приводить в

беспорядок, сбивать с толку); W.: s. lat. turba, F., lärmende Unordnung, Verwirrung, Getümmel (шумный беспорядок, смятение, суматоха); W.: s. lat, turbo, F., Wirbelwind, wirbelnde Bewegung,

Verwirrung (вихрь, кружащееся движение, смятение); ? ahd. turbil* 1, st. M. (a)?, Wirbelsturm, Sturm

(вихрь, буря);

W.: s. lat. turma, F., Zug, Schwadron, Haufe, Haufen, Schwarm, Grupре (взвод, эскадрон, куча, куча, рой, группа); W.: vgl. lat. amtruäre, V., bei den saliarischen Religionsfeiern tanzend hüpfen (танцы и

прыжки на салиарских религиозных праздниках);

W.: germ. *pweran, st. V., herumdrehen, quirlen, aufrühren (развернуться, взбить, перемешать); ае.

þwer-an, st. V. (4), rühren, kirnen, schlagen, hämmern (перемешивать, взбивать, бить, молоток); W.:

germ. *pweran, st. V., herumdrehen, quirlen, aufrühren; ahd. dweran* 1, st. V. (4), aufwühlen, rühren (шевелить, мешать); mhd. dwërn, twërn, st. V., herumdrehen, bohren, quirlen (развернуться, сверлить, взбить);

W.: s. germ. *þwërön, "þwærön, sw. V., verbunden machen (соединять); ае. þwær-ian, sw. V. (2),

einträchtig sein (V.), zustimmen (быть в согласии, соглашаться);

W.: s. germ. *pweri-, *bwēriz, *bwæri-, *bwæriz, Adj., verbunden (связанный); ae. þwær-e (2), Adj.,

verbunden, einig (Adj.), gehorsam, angenehm (связанный, объединенный, послушный, приятный);

W.: s. germ. *pwērō-, *þwërön, *pwærö-, *þwærön, sw. F. (n), Quirl (завиток); ае. þwær-e (1), þwer-e,

sw. F. (n), Stampfe (топать); W.: vgl. germ. *pwerila-, *pwerilaz, st. M. (a), Quirl; an. Pyr-il-l, st. M. (a),

ON, Bergname, Quirl (название горы, завиток);

W.: s. germ. *pwarō-, *pwarōn?, sw. F. (n), Quirl (завиток, оборот); an. þvar-a, sw. F. (n), Rührstab,

Quirl (палочка для перемешивания, венчик, завиток, оборот);

W.: s. germ. *burpa-, *þurpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)? (деревня, стая); got. paúr-p* 1, st. N. (a), bebautes Land, Acker, Feld (, Lehmann Th22) (пахотная земля, пашня, поле); W.: s. germ. *purpa-, purpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)?; an. por-p (1), st. N. (a), Hof, Bauernhaus, Dorf, Absatz eines

* Felsens, Grabhügel (деревня, хутор, двор, скальное обнажение, курган);

W.: s. germ. *þurpa-, *þurpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)? (деревня, стая); ае. þor-p, pro-p, st. M. (a), Landgut, Hof, Dorf (имение, хутор, деревня); W.: s. germ. *purpa-, *purpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)?; afries. thor-p 11, ther-p, st. N. (a), »Terpe«, Dorf, Brache (деревня, залежь); W.: s. germ. *purpa-, *purpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)?; anfrk, thor-p* 1, st. N. (a), Dorf, Landgut (деревня, имение); W.: s. germ. *burpa-, *purpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)?; as, thor-p* 114, thar-p*, thro- p*, st. N. (a), Dorf (деревня); W.: s. germ. *þurpa-, *þurpam, st. N. (a), Dorf, Schar (F.) (1)?; ahd. dorf 33, st. N. (a), Weiler, Dorf, Hof (деревня, хутор, двор); mhd. dorf, st. N., Dorf; nhd. Dorf, N., Dorf, DW 2, 1277;

W.: vgl. germ. *purisa-, *þurisaz, *bursa-, *þursaz, st. M. (a), Thurse, Riese (M.), b-Rune (великан, П- руна); got. *þaúr, st. M. (a), Riese (M.) (великан): W.: vgl. germ. *þurisa-, *purisaz, *þursa-, *þursaz, st. M. (a), Thurse, Riese, þ-Rune; got. *þaúr-i-s, *þöōris, *þuris, st. M. (a), Riese (M.); W.: vgl. germ. *purisa-, *purisaz, *þursa-, *þursaz, st. M. (a), Thurse, Riese (M.), þ-Rune; ae. þyr-s, st. M. (i), Riese (M.), Dämon, Zauberer (великан, демон, колдун); W.: vgl. germ. *purisa-, *purisaz, *pursa-, *pursaz, st. M. (a), Thurse, Riese (M.), p-Rune; as, thur-is 1, st. M. (a), Riese (M.), th-Rune (великан, Тх-руна);

thurse (множественное, thurses "терсы"): (теперь в основном диалектный) гигантский; гигантский призрак; привидение из среднеанглийского thurs, thurse, thursse, thyrce, thirs, из

древнеанглийского, из протозападногерманского, из протогерманского *purisaz ("великан, название Р-руны В, от протоиндоевропейского, *tver. Родственно немецкому Turse ("великан"), датскому losse ("дурак, шут"), норвежскому tuss, tusse, tust ("гоблин, кобольд, эльф, тупица"). исландскому рurs ("великан").

W.: s. germ. *staurjan, sw. V., stören?; anfrk. *s-tōr-en? sw. V. (1), stören (бескопокить); W.: s. germ. *staurjan, sw. V., stören?; ahd. stören 13, sw. V. (1a), »stören«, zerstören, vernichten (тревожить, уничтожать); mhd. stæren, sw. V., vernichten, zerstreuen, stören (разрушать, рассеивать, беспокоить); nhd. stören, sw. V., stören, ärgern, DW 19, 385;

W.: s. germ. *sturi-, *sturiz, st. M. (i), Getümmel, Verwirrung (суматоха, растерянность); an. styr-r, st.

M. (i), Tumult, Kampf (суматоха, драка);

W.: vgl. germ. *sturma-, *sturmaz, st. M. (a), Unwetter, Sturm (гроза, буря); got. *s-taúr-m-s, st. M. (a), Sturm (гроза); W.: vgl. germ. *sturma-, *sturmaz, st. M. (a), Unwetter, Sturm; an. s-tor-m-r, st. M. (a), Sturm, Kampf; W.: vgl. germ. *sturma-, *sturmaz, st. M. (a), Unwetter, Sturm; ae. s-tor-m, st. M. (a), Sturm, Unruhe, Angriff (буря, волнение, нападение); W.: vgl. germ. *sturma-, *sturmaz, st. M. (a), Unwetter, Sturm; as. s-tor-m 2, st. M. (a), Sturm, Sturmwind (буря, штормовой ветер); W.: vgl. germ. *sturma-, *sturmaz, st. M. (a), Unwetter, Sturm; ahd. sturm 17, storm, st. M. (a), Sturm, Unwetter, Aufruhr (шторм, буря, бунт); mhd. sturm, st. M., Sturm, Lärm, Unruhe (буря, шум, волнение); nhd. Sturm, M., Sturm, DW 20, 576;

Рассмотрим и ещё выявленные корни:

*teuǝ-, *tua-, idg., V.: nhd. sieben (V.), durchschlagen; ne. sift, riddle (V.) (2) - просеять, отсеять, решето, щит, загадка; RB.: Pokorny 1085 (1877/54), ind., gr.; W.: gr. σᾶν (san), V., sieben (V.), durchseihen (сито, семь, просеять, процеживать); W.: s. gr. σήθειν (séthein), V., sieben (V.) (сито, (семь, просеять); W.: s. gr. διατιᾶν (diattan), V., sieben (V.) (сито, семь, просеять); W.: vgl. gr. ἀλευρότησις (aleurótesis), F., Mehlsieb (сито для муки).

*teuǝ-, idg., V.: Vw.: s. *teu-.

*teu-, *tau-, *teya-, *työ-, *tu-, *teuh₂-, idg., V.: nhd. schwellen; ne. swell (V.) — набухать, разбухать, раздуваться; RB.: Pokorny 1080 (1873/50), ind., iran., arm., phryg./dak., gr., ill., alb., ital., kelt., germ., balt., slaw., toch., heth.; Hw.: s. *teuta, *teuk-, *teuko-, *tībā, *tūlo-, *tumo-, *turo-, *tuskä-, *tuen-, *teutonos, *tuel-, *tauros?, *teuk- (?); W.: s. gr. τύλη (týlē), F., Wulst, Schwiele (выпуклость, мозоль); W.: s. gr. τύλος (týlos), M., Warze, Schwiele (бородавка, мозоль);

W.: s. gr. τύμβα (týmba), F., Grab (могила); vgl. lat. tumba, F., Grab; W.: s. gr. τύμβος (týmbos), M., Grabhügel, Grab, Erdhügel (курган, могила, земляной холмик);

W.: s. gr. τύφη (týphē), F., zum Ausstopfen von Polstern verwendete Pflanze (растение, используемое для набивки обивки);

W.: 5. gr. Τυρώ (Tyro), F.=PN, »Schwellende (порог)<«, Туго (eine Heroine - героиня);

W.: s. gr. τυρός (tyrós), M., Käse (сыр); W.: vgl. gr. τίτυρος (títyros), M., langschwänziger Affe, Ziegenhirt, Bock (длиннохвостая обезьяна, козий пастух, коза, олень-самец, похотливый кабель); W.: s. gr. σάθη (sáthë), F., männliches Glied (мужской половой член); W.: gr. σαλεύειν (saleúein), V., bewegen, schütteln, erregen (перемещать, трясти, возбуждать); W.: gr. σαλεῖσθαι (saleisthai), V., hüpfen (хмель); W.: s. gr. σάλος (sálos), M., Schwall, Woge (всплеск, волна);

W.: s. gr. σῶμα (sõma), N., Körper, Leib (корпус, остов, тело); W.: s. gr. σωτήρ (sōter), M., Retter (спаситель, избавитель);

W.: s. gr. κυδρός (kydrós), Adj., ruhmreich (славный);

W.: s. gr. βούτυροv (būtŷron), N., Butter, Kuhquark (сливочное масло, коровий сыр); lat. bütŷrum, N., Butter; ae. bu-t-er-e, sw. F. (n.), Butter; W.: s. gr. βούτῦρον (boútŷron), N., Butter, Kuhquark; s. lat. būtýrum, N., Butter; afries. bu-ter-e 4, bo-ter-a, M., Butter; W.: s. gr. βούτῦρον (boútŷron), N., Butter, Kuhquark; s. lat, būtýrum, N., Butter; ahd. butira 2, F., Butter; mhd. buter, sw. F., sw. M., Butter, nhd. Butter, F., Butter, DW 2, 582 (сливочное масло);

W.: vgl. gr. κυδιάνειρα (kydiáneira), Adj., männermordend (убывающее умышленно население);

W.: s. lat, tüber, N., Höcker, Buckel, Beule, Geschwulst (горб, холм, шишка, вздутие, опухоль); W.: vgl. lat. tullius (1), M., Schwall, Guss, Fontäne (всплеск, разлив, фонтан), W.: vgl. lat. Tullius (2),

M.-PN, Tullius (Familienname - фамилия);

W.: s. lat. *türäre, V., stopfen (набивать); W.: s. lat. turio, M., junger Zweig, Trieb, Spross (молодая ветвь, побег, росток); W.: s. lat. taurus, M., Stier, Ochs, Ochse, Rindsleder, Rohrdommel (бык, зубр, вол, выпь);

W.: s. lat. turgere, V., strotzen, pauschen, aufgeschwollen sein (V.), schwülstig sein (V.) (лопаться, раздуваться, опухать, быть набухшим); W.; vgl. lat. tutulus, M., Haarschleife (бантик для волос);

W.: s. lat. tõtus, Adj., ganz, völlig (целый, полностью);

W.: vgl. lat, tüccētum, N., Rollfleisch (мясной рулет);

W.: s. air. tarb, M., Stier (бык); an. tarf-r, st. M. (a), Stier, Ochs, Ochse (бык, зубр, вол);

W.: s. germ. *þeudo, st. F. (0), Volk, Stamm (народ, род, клан, племя, семья); got. piu-d-a 54, st. F. (0), Volk, Heiden (народ, язычники); W.: s. germ. *þeudo, st. F. (ō), Volk, Stamm; an. þjöð, st. F. (ō), Volk (народ); W.: s. germ. *þeudo, st. F. (ō), Volk, Stamm; ae. þéo-d (1), st. F. (ō), Volk, Stamm, Gegend, Land (народ, род, клан, племя, семья, местность, страна);

W.: vgl. germ. *peudana-, *beudanaz, st. M. (a), Herr, Führer, König; ae. þéo-d-en, þíe-d-en, st. M. (a), König, Herr, Gott (предводитель, вождь, король, Бог);

W.: vgl. germ. *peudiska-, *peudiskaz, Adj., völkisch (народный); afries. thiō-d-isk* 1 und häufiger?, thiō-d-sk, Adj., deutsch (германский); W.: vgl. germ. *þeudiska-, *peudiskaz, Adj., völkisch; as, thi-u- d-isk* Adj., »völkisch«, deutsch;

Как видите, по данному смыслу мы нашли и слово в латыни «taurus» (бык), и оно по базовому корию, также, связано с понятиями: «народ, род, клан, племя, семья». И снова см. ранее «барельеф Храма мира», 1 век н.э., Древний Рим и видим «быка», где «Ел» (красный, коричневый) нам даёт слово «Ламб» (агнец, ягнёнок, овца).

И в заключение, по данной теме, стоит заметить, что как мы видим: «культ», на котором выгодно себе и для себя «устроилась» современная «религия», приписывая себе всё от него (но со своими смыслами, или «искажая реальность»): является «очень древним» (относительно Праиндоевропейского языка минимум 8000 лет до н.э.), является «славянским» (см. по корню «Вен/Уен», от которого слова: «Венера», «Венеда», и синоним позже: «Славяне») или: истоком этого культа является современная территория России, а в древности именно русская земля, данный культ является всеобщим, по крайней мере, его обнаруживают по всей территории Евро-Азии, в Малой Азии и Древнем Востоке и в Северной Африки.

Более того, вложенные смыслы от праиндоевропейского языка говорят о совершенно другом уровне развития «предыдущей Цивилизации», но это тема глубокая и очень большая и в данном тексте мы её затронули только там, где это явно выявляется, относительно объективных законов Природы, в тч природы человека.

И важным аспектом этого культа является его «материально-духовный смысл», где при главенстве «духа» над «телом», обозначая его «формирующую суть воплощённого мира» (Яви, на Земле - Яви земной), важным являлась именно «воплощённая жизнь», как показатель «духовности» этой жизни (не абстрактной духовности), а именно по соответствию/ согласованности (гармонии) «духу света» всего образа жизни а значит: разумности, здравомыслию, свободе, росту, процветанию (набуханию), в радости и веселье (соответствующее понятию: свет). Или по состоянию жизни и процветания сообщества - выявлялся «дух сообщества» (теута народ, страна) сообщества на его соответствие: «духу света». И от этого, далее принималось решение в отношении такого сообщества и тех, кто им управлял. Справка: «материально-духовное», при акценте на параметр и его важность «материальное» (а какой смысл тогда было воплощаться? Или кто-то видит себя умнее, скажем так современным определителем, бога?) выявляет в несдерживаемое «выделение», во главенстве этого мировоззрения параметр: «духовное» (при этом, именно «духовное человеческое»).

Понять действие и алгоритм этого закона не сложно, тем более проверив его в проявлении себя в реальной жизни, в тч исторической реальности не такого далёкого прошлого (при относительности).

И, наоборот, при выдвижении «духовно-материального» состояния общества, при акценте на духовное, во главе, жизнь то остаётся и жить хочется, кушать хочется, и тд становиться «сугубо материальное», так как параметр «духовное» переходит в состояние явленное (воплощённое), речь же о воплощённой жизни, и жизнь мериться не по росту её, и по в таком случае абстрактным, надуманным параметрам.

Дополнительно п.с.

*arōd-, *arad-, idg., Sb.: nhd. Wasservogel; ne. waterbird водная птица, водоплавающая птица; RB.: Pokorny 68 (110/110), gr., ital., germ., slaw.; W.: gr. -ωδιός (rhödiós), M., Reiher; W.: s. gr. ἐρωδιός (erōdiós), M., Reiher (цапля);

W.: lat. ardea, F., Reiher (цапля);

W.: germ. *arto-, *arton, sw. F. (n), Ente, Reiher (утка, цапля); ап. art-a, sw. F. (n), Krickente, (anas crecca); W.: germ. *artō-, *artön, sw. F. (n), Ente, Reiher (утка, цапля); ае. eart-e, sw. F. (n), Bachstelze

трясогузка).

Плюс:

*ark-, *arək-, *ar-, *ara-, idg., V.: nhd. flechten, spinnen, weben; ne. plait (V.), weave (V.) - Koca, плетение, жгут, переплетение; W.: germ. *arh-, Sb., Netz (сеть, невод); ahd. arah* (1) 2, st. M. (1)?, st. F. (i)?, Strick (M.) (1), Fallstrick (, EWAhd 1, 302) (верёвка. ловушка); nhd. (schweiz.) Äre, M., Strick, Äri, F., Strick (M.) (1), Schweiz. Id. 1, 338, (bad.) Ar, Äre, Arche, F., Strick (M.) (1), Ochs 1, 69, (schwäb.) Arche, F., Strick (M.) (1), Fischer 1, 306, (bay.) Arch, F., Strick (M.) (1), Schmeller 1, 138,

(steir.) Erchen, F., Strick (M.) (1), Unger/Khull 27, 203.

Плюс:

* ari-, *ri-, idg., V.: nhd. fügen, passen, zählen, ordnen; ne. fit (V.), count (V.) - подходить,

соответствовать, быть годным, считать, полагать, думать: RB.: Pokorny 55; Hw.: s. *ar- (1), *rei- (1); .: s. *ar- (1); W.: s. gr. ἀράρισκειν (aráriskein), V., fügen, anfügen, verbinden, verfertigen, bauen, fest

E sein (V.) (прибавлять, соединять, изготавливать, строить, быть твердым); W.: s. gr. νήριτος (néritos), Adj., ungezählt (неисчисляемый);

W.: s. lat. rītus, M., hergebrachte Weise, religiöser Brauch, Ritus, Zeremonie (традиционный образ,

религиозный обычай, обряд, церемония).

Плюс:

*ario-?, idg., Sb.: nhd. Herr, Gebieter; ne. lord, host (N.) - лорд, хозяин, владелец: RB.: Pokorny 67 (108/108), ind., iran., kelt., germ.?.

*arak-, idg., V.: Vw.: s. *ark-.

*arei-, *aroi-, idg., Sb.: nhd. Nuss (F.) (1); ne. nut opex; RB.: Pokorny 61; Hw.: s. *ar- (3); E.: s. *ar- (3).

*arek-, idg., V.: nhd. schützen, verschließen; ne. protect, close (V.) - защищать, закрывать, заслонять;

RB.: Pokorny 65 (106/106), arm., gr., ital., kelt., germ., balt., slaw.?, heth.; Hw.: s. *alek-; W.: gr. ἀρκεῖν (arkein), V., abwehren, abhalten, helfen, hinreichen (отгонять, сдерживать, помогать, достаточно); W.: s. gr. ἄρκος (árkos), N., Abwehr, Schutz (защита, оборона); W.: s. gr. ἄρκιος (árkios), Adj., ausreichend, hilfreich, sicher (достаточный, полезный, безопасный);

W.: lat. arcere, V., einschließen, verschließen, einhegen (включать, закрывать, заключать);

W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste (ящик, сундук, ларь, футляр); germ. *arkō, st. F. (ō), Kiste, Kasten; got. ark-a 3, st. F. (ō), Arche, Kasten, Futteral (ковчег, ящик, сундук, ларь, футляр, чехол);

W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Truhe, Kiste, Kasten; an. ark-a (1), F., Kiste; W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Truhe, Kiste, Kasten; an. ork, st. F. (ō), Kiste, Lade (ящик, сундук, ларь, ларец); W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Kiste, Kasten; ae. earc, arc, earc-e, st. F. (ō), sw.

F. (n), Arche, Kiste, Kasten (ковчег, ларь, ларец, ящик, сундук);

W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Kiste, Kasten; afries. ark-e* 1 und häufiger?, st. F. (ō), Arche (ковчег);

W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Truhe, Kiste, Kasten; afries. erk-e* 2, st. F. (ō), Truhe; W.: s. lat. arca, F., Kasten, Kiste; germ. *arkō, st. F. (ō), Kiste, Kasten; ahd. arka* 9, arca*, archa, st. F. (ō), Arche, Schrein, Lade; mhd. arke, arc, arche, arch, st. F., sw. F., Arche, Fahrzeug, Kiste,

Opferstock, Vorrichtung zum Fischfang, Bundeslade (ковчег, средство передвижения, ящик, ящик для

приношений, приспособление для ловли рыбы, ковчег завета); nhd. Arche, F., Arche, DW 1, 545;

W.: s. lat. Orcus, M., Unterwelt, Gott der Unterwelt (подземный мир, бог подземного мира); air. orc; germ. *urka-, Sb., Ungeheuer; ae. orc, st. M. (a), böser Geist, Hölle; an. erk-n, ørk-n, Sb., Robbenart; W.: s. lat. Orcus, M., Unterwelt, Gott der Unterwelt; air. orc; germ. *urka-, Sb., Ungeheuer (чудовище от

слова чудо); ае. orc, st. M. (a), böser Geist, Hölle; an. ork-n, st. N. (a), Robbenart (вид тюленей).

Аид (др.-греч. Άΐδης (Aides) или "Ἅδης, или Гадес; у римлян Плутон, др.-греч. Πλούτων (Ploúton), лат. Pluto «богатый»; также Дит лат. Dis или Орк лат. Orcus[]) в древнегреческой мифологии - верховный бог смерти и подземного царства мёртвых. ВИКИПЕДИЯ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий